Quienes superan los 30 años seguramente recuerden de su paso por la escuela los vestidos de dama antigua con mantilla de encaje y peinetón, los trajes de granaderos, la tan cuestionada práctica del corcho quemado. Las canastas con pastelitos, el ensayo cotidiano de alguna obra, las madres y los padres con cámara de fotos en mano. La expectativa de estudiantes, docentes y familias de cara a un ritual que congrega a toda la comunidad educativa, como este 17 de agosto: el acto escolar. Una tradición atenuada en la actualidad, con ceremonias cada vez más cortas, que convive con otras formas de trabajar las efemérides: clases abiertas, producción de materiales, micro actividades por curso.

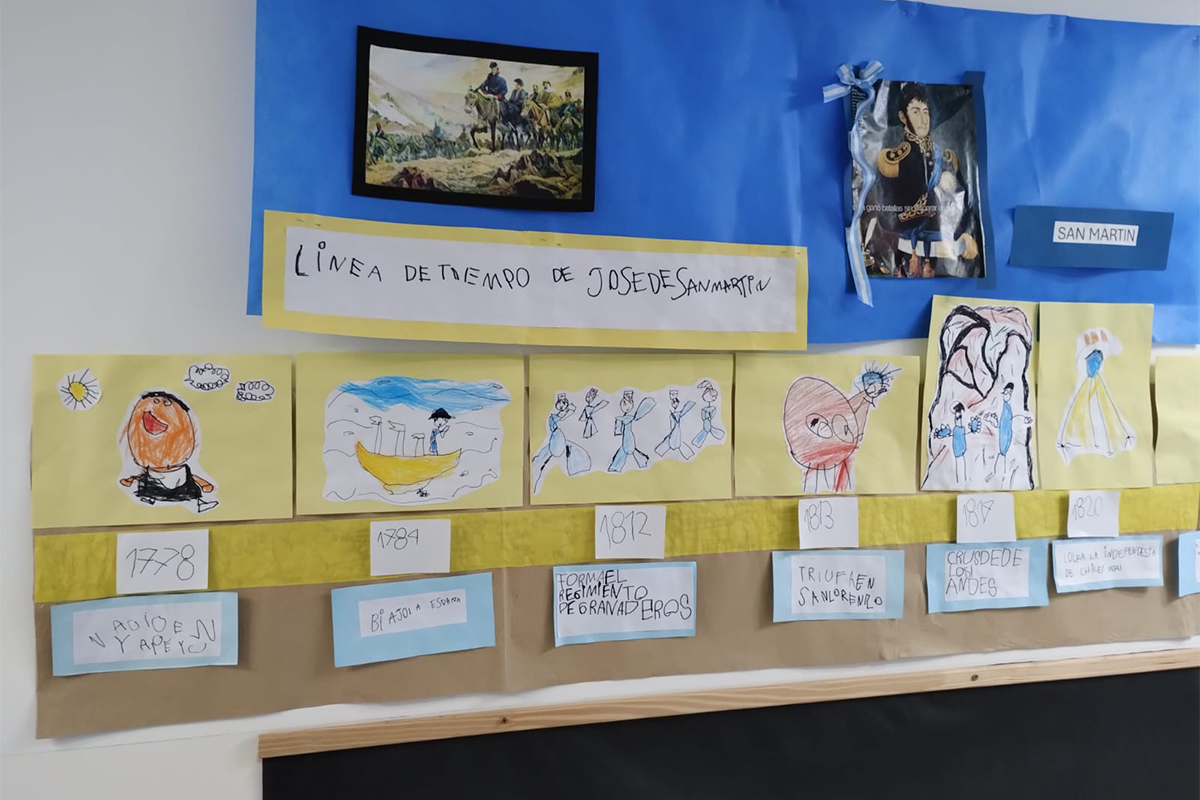

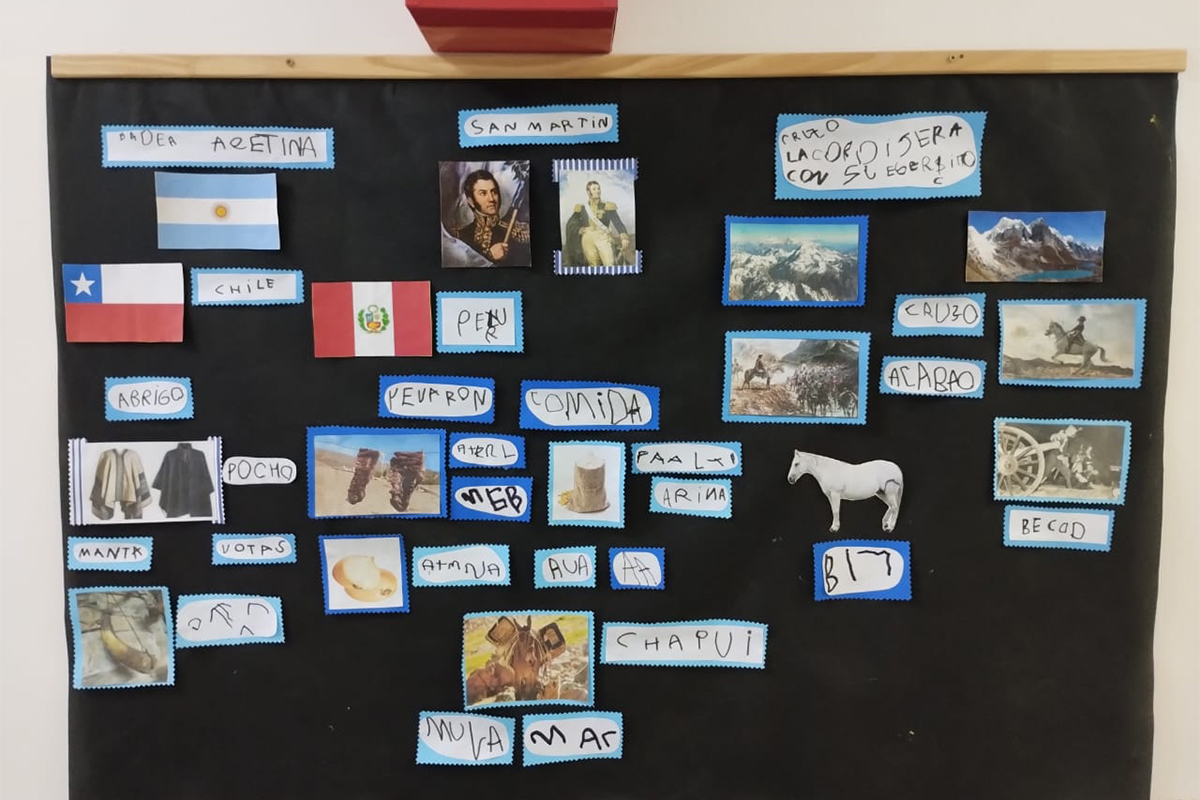

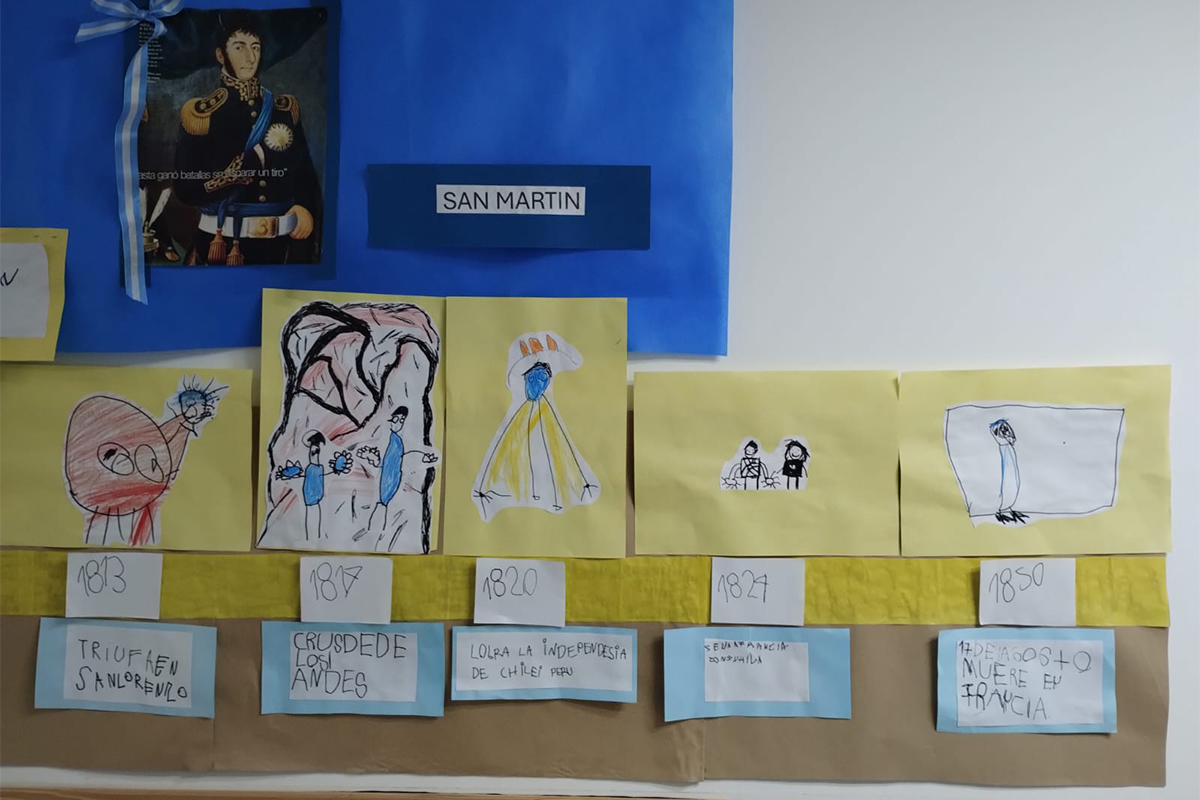

“Antes, cuando íbamos al colegio, trabajábamos la efeméride principalmente para el acto. Hoy en día ese momento es la oportunidad para presentarle a las familias todo lo que se aprendió antes. Para el 17 de agosto hicimos una línea de tiempo y una infografía respecto al Cruce de los Andes: cuántos caballos llevaban, qué comida y armas podían transportar. El día del acto se va a presentar ese material y, a través de preguntas de las docentes, los chicos y chicas van a contar lo que trabajaron”, comenta a Tiempo Paula Tapia, directora de una escuela de nivel inicial de gestión estatal de Necochea, provincia de Buenos Aires.

En su jardín, eligen tres fechas para realizar actos formales, con ingreso de la bandera, para que los niños y niñas incorporen esta práctica, y el resto del año trabajan con talleres o muestras destinadas a las familias. Si hay danzas, nadie está obligado a bailar y el principal sostén son las docentes que guían la coreografía. “Hay mucho más cuidado de las infancias –asegura Paula–. Y se piensa más en términos de trayectoria escolar. No es que todo el contenido de una efeméride se aprende de una vez, sino que a través de los años se va construyendo una mirada que luego podrán enriquecer o transformar”.

Un viaje en el tiempo

Desde fines del siglo XIX, la escuela tuvo a su cargo el desafío de reforzar un sentimiento patriótico y construir ciudadanía a través de rituales. “En la Ciudad de Buenos Aires fue la época de construcción de las grandes esculturas de los próceres a caballo. Todo eso junto a los actos y los guardapolvos blancos tenían que ver con generar una lógica de identidad nacional y de pertenencia a raíz de transformaciones grandes que se estaban viviendo producto de la inmigración”, explica Graciela, profesora de Historia y directora una escuela secundaria de gestión privada del norte de CABA.

Sostiene que en las aulas crece cada vez más la pregunta sobre cómo resignificar los actos: “¿Cuál sería la razón para que se disfracen, hagan una pasadita por el escenario y los padres le saquen una foto? Los rituales son parte de la escuela, izamos la bandera todos los días, pero también nos preguntamos por qué hay pibes que no quieren pasar a izarla, o por qué no cantan el himno si en el mundial lo gritan desaforados. El desafío es restituir de sentido esos gestos”.

Tradición comunitaria

Manuel Becerra, profesor de Historia en un establecimiento educativo de gestión estatal en CABA y formador de docentes, destaca en diálogo con Tiempo el aspecto comunitario de esas instancias: “Los padres pisan la escuela, miran las carteleras, se llevan un recuerdo. Sus hijos cantan, bailan, tocan la guitarra, recitan. Se ponen a hacer algo que sin la escuela no hubiese sucedido. O tal vez ya lo hacían, pero lo preparan para sus compañeros y eso arma una escena preciosa”.

En su institución, los jóvenes tampoco cantan el himno, pero asegura que si lo saben es por haberlo escuchado a lo largo de todo el recorrido escolar: “Tenemos naturalizados muchos saberes que no sucederían sin la escuela. Los actos son parte de eso, de una tradición comunitaria propia de los países latinoamericanos -menos comunes en Europa como rito anual- muy valiosa. Lo que rescato no tiene que ver con lo solemne, sino con el encuentro. Frenamos todos juntos para conversar sobre temas importantes para nuestro país”.

Para el docente, el riesgo de los actos escolares es convertirse en una mala clase de Historia, porque no se trata de contar un proceso histórico en pocos minutos, sino de “instancias de reflexión ética y ciudadana en torno a determinados valores o conceptos”.

En la escuela que conduce Graciela, por ejemplo, para el 20 de junio, los y las estudiantes hicieron una bandera gigante con friselina celeste y blanca que colgaron en la galería de entrada. Sobre la tela se leen los post it que escribió cada alumno cuando se les preguntó cuáles son sus banderas: “la universidad pública”, “mi familia”, “Los Redondos”, “que nadie pase hambre ni viva en la calle”, “que los pibes puedan ser pibes siempre”.

Estudiantes en el centro

“Muchas cosas patrióticas las aprendimos por los actos de la primaria donde estaban los aguateros, los vendedores ambulantes… Esos actos nos enganchaban, pero a medida que fuimos creciendo se volvieron menos didácticos. Los profesores les ponen menos ganas y les prestamos poca atención”, dicen a Tiempo Lara y Micaela, estudiantes de Tercer año.

Con respecto a la “voluntad docente”, Gabriela se detiene en los entresijos del trabajo: “Armar un buen acto lleva mucho tiempo. No se le puede pedir al profesor de Historia que se haga cargo de todo, porque es responsabilidad de todos los docentes, pero prácticamente no hay horas de trabajo destinadas a eso”.

Las dos adolescentes advierten la falta de interés del estudiantado como un problema. “Nos preocupa que no podamos escuchar a un docente leer o hablar 15 minutos de corrido sobre un tema serio porque nos aburre a comparación de lo que nos pasa con las redes, donde es todo más corto y rápido. Pero si esta es la realidad, hay que buscar formas distintas a las tradicionales, hacer que nos involucremos más en el armado de los actos”, reflexionan.

Y ejemplifican: “Para el 9 de julio le contamos a los más chicos el rol de las mujeres en la independencia argentina. Nos gustó aprender datos curiosos y hacer un esfuerzo por transmitirlos con afiches creativos”.

Becerra coincide con la necesidad de que los estudiantes sean protagonistas: “Hay que buscarle una vuelta a la cuestión burocratizada e intrascendente de dar una clase mala de Historia a través de discursos que no se escuchan o reproducir un video que no le importa a nadie. Hay que poner a los chicos en el centro y ahí van a pasar cosas lindas”. «

El racismo, herencia colonial

Durante décadas, pintarse la cara con corcho quemado fue considerado parte del “folclore popular” de los actos, para representar a vendedores de empanadas y a las mazamorreras que, en su mayoría esclavas, debían entregar el dinero que obtenían por ventas. Estas teatralizaciones construyeron estereotipos en torno a la comunidad afrodescendiente reproducidos por el aparato escolar, desalentando una problematización de la esclavitud, el racismo y las desigualdades constitutivas de la historia argentina. Según las investigadoras María Elena Barral, Natalia Wiurnos y Patricio Grande, se pensó la Revolución de Mayo como “un movimiento uniforme, sin conflictos ni tensiones internas. Terminado el acto, guardados los vestidos y las caras limpias, se olvidaba su presencia inocultable hasta buena parte del siglo XIX. Todo volvía a la normalidad: en Argentina no hay negros”.

Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré

La memoria de Malvinas es más que una canción de cancha. En las escuelas, cada vez más estudiantes se ven interpelados por esta causa. Como en la institución en la que trabaja Graciela, donde más de cien chicos y chicas de quinto año se reunieron en el teatro para escuchar a un ex combatiente. Un hombre alto y robusto, vestido de uniforme verde oliva, que les habló sobre sus vivencias en las islas. Y sobre la disyuntiva de matar o morir en una guerra. “En el salón imperaban la escucha y el silencio. Ningún adolescente amagó siquiera a mirar el celular”, recuerda un docente.

Mientras tanto, en la ciudad balnearia de Necochea, Paula colgaba un cartel en el jardín que marcaba la distancia entre la escuela y las islas: 1466 kilómetros. “Fue muy interesante este trabajo porque los niños y niñas no sabían qué era una guerra, quiénes habían ido a defender las Malvinas, la edad que tenían. Y vinieron ex combatientes. Ese relato fue muy significativo para los chicos. Es difícil abordar las efemérides en el nivel inicial por lo abstracto y complejo de hechos tan relevantes”, cuenta.

Los carteles fueron repartidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco de la iniciativa educativa “Malvinas Siempre Cerca”, una invitación a construir comunidad, memoria y soberanía en las escuelas bonaerenses. El proyecto tiene un mensaje claro: “transmitir la idea de que, más allá de la cantidad de kilómetros, las islas están cerca de cada escuela, de cada aula, de cada familia, de cada docente, de cada estudiante”.