El camino de la ciencia está construido con historias, luchas y señales. Recorridos fortuitos y otros que parecen tener el sello del destino. Gran parte de esto puede avalarlo Manuela Santalla.

Investigadora del llamado “interior” bonaerense y especializada en genética, Manuela busca esas huellas, marcas que puedan hablarnos del pasado para prevenir, anticipar o prever algo de eso inmensamente etéreo que es el futuro. “En los genes está la receta de lo que podemos llegar a ser”, afirma.

Licenciada en genética por la Universidad del Noroeste (UNNOBA) y Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Plata, decidió luego irse a la Universidad de Padua para hacer el postdoctorado. En esa ciudad de Italia actualmente reside con su pareja, también científico. Pero en su historia hay mucho más: ya de chiquita tenía decidido estudiar genética cuando su hermana nació con síndrome de down y su casa de empezó a poblar de libros y charlas sobre temas científicos y preguntas sin respuestas. Hoy su objeto de estudio son las moscas de la fruta. Así las define: “Son bonitas, tienen los ojos rojos, no huelen mal, son bastante fácil de trabajar. Es divertido”.

Y en tiempos de streamings científicos que baten récords de audiencias, deja otra frase: “La curiosidad es el motor de la humanidad”.

Lo que es y lo que será

-¿Cuál es la importancia de los genes y qué nos cuentan?

-Bueno… la importancia de los genes, a mí me gusta siempre decir un poco que el ADN, que es lo que compone a los genes, nuestro material genético, que lo tenían los dinosaurios, lo tenemos nosotros y lo tienen todos los seres vivos, es un poco la receta de lo que puede llegar a ser ese organismo, ese ser vivo. En los genes está escrita la receta, tanto desde qué color de pelo vas a tener, hasta la altura que va a tener un cultivo de maíz (si nos vamos para las plantas), hasta la predisposición a una enfermedad o lo que fuere. Es un poco la receta de lo que podemos llegar a ser y no necesariamente de lo que vamos a ser. Es un potencial lo que está escrito en los genes. Después, no todo lo que está escrito ahí va a suceder y también depende mucho del ambiente. O sea, lo que un organismo es y lo que al final será, es la interacción entre el genotipo, que es eso que está escrito en el ADN, y el ambiente. Y el ambiente es lo que comemos, es donde vivimos, es la temperatura. Por ahí es quizá un poco más sencillo imaginarlo con una planta: si le damos un suelo rico en nutrientes va a poder crecer hasta cierta altura, pero si no se lo damos no, y tendrá distintas características. Yo tengo una hija chiquita, entonces asocio también mucho las cosas con los niños: sería un poco las instrucciones que traen los Lego, y después vienen todos los ladrillos, que se pueden formar de distintas maneras, depende de cómo hagamos nosotros cada una de las cosas.

-¿Y cada vez incide más el ambiente o siempre incidió de la misma manera?

-Siempre incidió de la misma manera, lo que pasa que quizás hoy estamos viendo que el ambiente se torna más adverso. No es la primera vez que en este planeta el ambiente es adverso, han existido miles de extinciones masivas. Lo que pasa que hoy nosotros somos contemporáneos, la especie humana ha cambiado completamente el entorno, se expandió por todo el planeta, lo que nos acontece a nosotros como seres humanos es bastante particular comparado con lo que ha acontecido en otros momentos, pero sí, el ambiente siempre influyó. El tema es que ahora nosotros estamos influyendo en el ambiente también, estamos modificando las condiciones ambientales y climáticas, haciendo un poco más hostil este ambiente que debería enriquecernos, lo estamos convirtiendo en un lugar un poco más complicado.

-Contanos un poco de vos, ¿desde chica supiste que querías ser científica? ¿Qué te llevó a elegir dentro de la ciencia un área tan específica como la genética?

-Sí, yo quería ser científica desde muy chiquita, mi historia es un poco particular y tiene un deje de romance, porque yo tengo una hermana que tiene Síndrome de Down, que nació cuando yo tenía 7 años. Siempre fui una persona curiosa, y cuando nace mi hermana, Marina (en la ciudad de Azul, centro bonaerense), llegan con ella un montón de caras raras, un montón de preocupaciones, un montón de visitas a médicos, un montón de curiosidades y un montón de libros donde explicaban que todas esas cosas que estaban sucediendo se debían a que algo había en el ADN, algo había cambiado, entonces a mí me fascinó, me voló la cabeza saber que hay algo que dice cómo vamos a ser, entonces desde muy chiquita quería saber qué era eso que decía lo que vamos a ser, y cómo vamos a hacer estas instrucciones, y quería investigar sobre eso, quería conocer. Yo hago mucha ciencia básica, ciencia fundamental, a mí me mueve la curiosidad y el conocimiento, y ya desde muy chiquita sabía que quería hacer eso, entre todo eso aparecieron los genes, la herencia, y yo ya sabía que quería estudiar genética. Cuando me estaba acercando a terminar el secundario, en ese momento la única universidad que yo conocía que daba genética era la Universidad de Misiones, y hasta el último año del secundario dije ‘sí, me voy a ir a Misiones’, pero cuando llegó el año de terminar el secundario dije ‘no, a mil kilómetros de mi familia no me voy’. En ese momento me gustaba mucho el fútbol y el automovilismo, fui a estudiar Periodismo Deportivo a Mar del Plata, creo que duré un par de meses, y después me volví con la idea de ‘ok, voy a estudiar bioquímica, algo que tenga más que ver con biología’, aunque no fuese exactamente lo que me gustaba, y en ese año tuve la suerte –esas casualidades de la vida–, que mi tía hizo un viaje con un profesor de la UNNOBA en Pergamino, una universidad muy chiquita que recién se abría hacía dos años. Yo no sabía ni siquiera que existía Pergamino, y me puse a averiguar y al año siguiente me inscribí en la UNNOBA, soy tercera o cuarta camada. Era muy pequeña en ese momento.

Investigar cómo funciona el cuerpo

-¿Cuál fue el tema que te interesó arrancar a investigar?

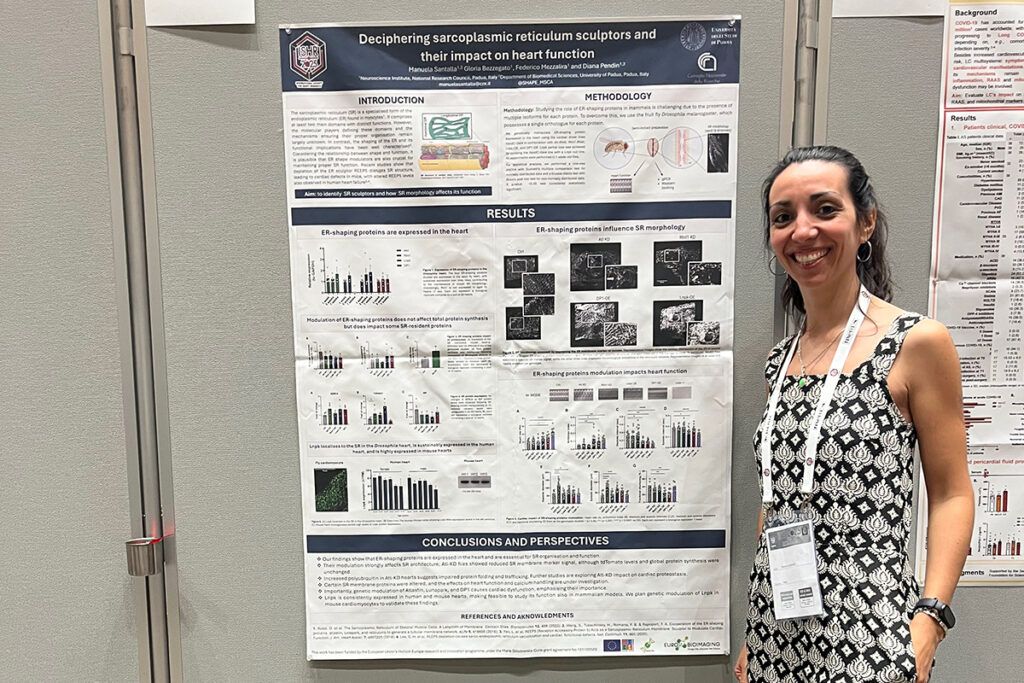

-Cuando yo arranqué la universidad me movía un poco más lo que era la investigación en cáncer y en HIV, al principio era eso, después a medida que fui pasando por las carreras y que fui viendo otras cosas me di cuenta que me interesaba mucho lo que tuviera que ver con la genética, siempre relacionada al humano, porque la carrera de genética es muy amplia, podés estudiar los genes de una planta, de una bacteria, de un microorganismo, pero me veía más yendo para lo que tuviera que ver con los humanos, y las enfermedades, y sobre todo la fisiología, me interesaba cómo funcionaba el cuerpo. Entonces conocí a una de mis profesoras en los últimos años, que me gustaba mucho como docente, decidí hacer la tesina con ella, que trabajaba el corazón, y la verdad que para mí el corazón en ese momento era un órgano que no me llamaba mucho la atención, que no tiene cáncer, no me atrapaba antes, pero los primeros meses ya me enamoré con cómo funciona el corazón, con la célula cardíaca, con todo lo que pasa adentro, y ahí decidí hacer el doctorado, metiéndome un poco más en la genética del corazón.

–¿Eso te llevó hasta Italia, o fuiste agarrando otro tema después?

-En realidad me trajo el corazón, pero desde lo sentimental. A Italia vinimos como un proyecto de familia, con mi marido y con mi hija, él también es investigador, trabajábamos juntos en el mismo instituto, en La Plata, en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, y decidimos venir para acá porque la Universidad de Padua tiene un departamento que es muy fuerte en lo que nosotros estábamos haciendo. Estaba muy bueno hacer ese paso. Él aplicó una beca, ganó un subsidio, y dije bueno, algo voy a encontrar allá’. Tuve la buena suerte de conocer a una científica de acá, estando aún en Argentina, que estaba buscando una persona con un perfil bastante parecido al mío, pero ella trabajaba el cerebro, con enfermedades neurodegenerativas, y dije ‘sí, me animo un poquito a aprender una cosa nueva’. Así que comenzamos a trabajar con ella en una enfermedad que se llama ‘paraplegia hereditaria’, que se da por distintas mutaciones en un montón de genes, y empezamos a estudiar cómo esas mutaciones afectan, en particular, la forma de una organela, que es uno de los componentes que están adentro de una célula, en este caso de las neuronas. Un poco a raíz de ese proyecto, aprendiendo un montón sobre neuronas, que era algo en lo que nunca había trabajado, en enfermedades neurodegenerativas (esta es una enfermedad que afecta mucho a niños), aprendí a trabajar con otra sensibilidad.

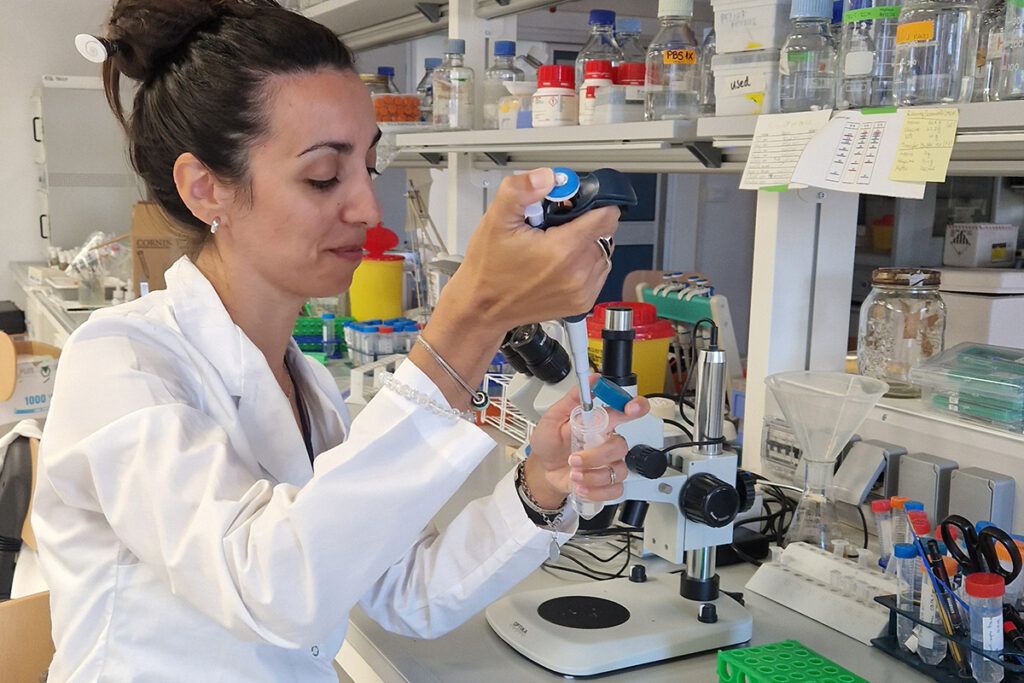

-¿Cómo hacen los ensayos o los estudios?

-Yo trabajo con la mosca de la fruta, con esa pequeñita mosca que se nos llena la casa cuando dejamos la yerba o alguna fruta, no trabajo con muestras ni de pacientes, ni con rata, ratón, o lo que fuera. Las moscas comparten muchos genes con nosotros, aunque parezca extraño, y muchas funciones de las células son compartidas. Entonces vas conociendo el cerebro de la mosca, también fue un enamoramiento de todo lo que pasa dentro del cerebro, de cómo son las neuronas, pero mi corazón siempre estuvo un poco justamente en el corazón, entonces, a partir de un poco de lo que estábamos investigando en cerebro, escribí un proyecto para investigar qué es lo que pasa con esta organela que nosotros estábamos estudiando en las neuronas, en los cardiomiositos, que son las células del corazón, y ahora estoy haciendo este proyecto. Me volví un poquito al corazón, sin dejar el cerebro de lado, pero integrando un poco todo.

El encanto de la mosca de la fruta

-¿Cómo es estudiar el cerebro o el corazón de la mosca de la fruta?

-Es súper divertido. Cuando entrás a la universidad, uno de los organismos que primero te presentan como el organismo genético modelo, más usado, es una eucariota, un organismo pluricelular. La mosca ya es todo un organismo, ya tiene órganos, tiene ojos, tiene un corazón, y es un animal que se ha usado muchísimo en genética: su genoma, que es la información genética que tenemos dentro de la célula, está completamente secuenciado, lo que quiere decir que ya se sabe todo lo que hay adentro de este genoma de las moscas, esto nos permite poder modificar lo que queramos dentro de ese genoma con todas las tecnologías que existen ahora. Entonces hay desarrolladas muchas herramientas para estudiar genética en las moscas. Yo llego a ellas a través de esta profesora que te mencionaba, porque ella trabajaba con las moscas como organismo. La verdad que son animales que a mí particularmente no me generan rechazo, son agradables, son bonitas, tienen los ojos rojos, no huelen mal como un ratón, entonces me gusta mucho, es divertido, bastante fácil de trabajar, es un organismo económico, porque tenés muchas moscas en un tubito, se les da de comer polenta, por ejemplo. Entonces se puede mantener en un laboratorio de manera bastante sencilla, es divertido.

-Recién mencionabas lo de la ciencia básica, y qué importantes son, en tiempos donde se las ataca oficialmente, tildándolas de “no útiles”.

-Estas ciencias son lo básico, los cimientos. Argentina es nuestro país, al que amamos, y la ciencia argentina es la que nosotros queremos y a la que queremos aportar, al fin y al cabo, más allá de donde nos toque estar ahora. Y la ciencia básica es los cimientos de todo. A mí también me gusta llevarlo un poco a lo cotidiano. Todos fuimos a la escuela primaria, a la secundaria, pero lo que vos leíste en un libro de texto, en segundo, tercer grado, de lo que es una célula, desde lo que hablamos de las ciencias naturales, las organelas que hay adentro de una célula, cómo se divide en los organismos, la reproducción sexual, asexual, las flores, lo que fuere. Todo lo que hay adentro de un libro de texto que estudie una persona en la escuela viene de la ciencia básica, del conocimiento. Los libros de historia hablan de investigaciones que hicieron personas que hacían ciencia básica. Ver la ciencia como un mecanismo de producción económica es absurdo porque nosotros, como especie, nos diferenciamos de las otras especies por la curiosidad. Y hacer ciencia es ser curioso. Cuando nosotros somos niñes, somos curiosos. Después nos vamos convirtiendo un poco en robotitos del sistema. Pero si uno ve a un niño crecer, nota que está apasionado por ver las flores, por ver los animales, por meter cositas adentro de otro y ver qué pasa. Eso es experimentar, es conocer el mundo que nos rodea, desde la matemática, desde la historia, desde la sociología, desde las ciencias naturales. Todo eso es ciencia básica. Después se pueden producir cosas con eso. Para llegar a un marcapaso, tuvimos que saber cómo funciona un montón de otras cosas. La expedición del Conicet al Cañón del Mar del Plata nos demostró que a todos nos interesa la ciencia básica. Porque fuimos un país que se la pasó mirando un streaming en el fondo del mar. No había nada de producción ahí, no había un rédito económico en eso. Estábamos todos curiosos a ver qué se encontraba. Y al fin y al cabo ese es el motor de la humanidad. O sea, llegamos hasta acá porque somos curiosos.

–¿Y cuáles son algunas de las grandes preguntas que a la genética le quedan por responder aún?

-Uff, no lo sé, es la primera respuesta que me sale. Y lo digo porque es importante saber decir ‘no sé’, sobre todo en el ámbito de la ciencia. Creo que hoy en día nos está dando mucha vuelta esto de cómo curar enfermedades, por qué se desarrollan patologías, cómo resolverlo eso, cómo darle una mejor calidad de vida. Hoy sabemos que hay muchas patologías, muchas enfermedades, sobre todo en la niñez, que se pueden revertir con modificaciones genéticas. Que ya se sabe que hay un gen que está mutado y que causa este desorden general, o lo que hoy se sabe mucho son desórdenes del orden de lo inmune o de lo neurológico. Y que ya se sabe que revirtiendo una mutación en el gen o lo que fuere, se puede o revertir la patología por completo o darle una mejor calidad de vida al paciente.

La gran pregunta que tenemos es la cura de las enfermedades. Después hay mucho de lo que se puede hacer desde la genética, por ejemplo con organismos modificados genéticamente, como bacterias u hongos, que se están tratando de hacer para remediar el daño climático que estamos haciendo, el daño al ambiente. Eso también es una gran herramienta que se puede hacer. Todavía falta descubrir un montón. Antes se pensaba que del ADN se pasaba al ARN y a una proteína directa, que se llamaba el dogma central de la biología. Ahora se sabe que hay distintas recovecos entre todo eso, y creo que mientras más ahondemos, más vamos a descubrir.

Foto: Pedro Pérez

Del desfinanciamiento de la ciencia a la demonización y la banalización

-¿Cómo ves la situación actual de la ciencia argentina?

-A pesar de estar lejos nunca dejamos de mantenernos informados y actualizados sobre cómo es la situación de nuestro país. Además de siempre estar en contacto con nuestros amigos, amigas y colegas que nos mantienen al tanto de primera mano sobre cómo va la cosa. La verdad es que es realmente preocupante el desfinanciamiento que está sufriendo el sistema científico argentino y sobre todo la banalización, la demonización y descaracterización que está sufriendo la ciencia y sus actores principales, los investigadores.

Es ya de público conocimiento que los países con grandes economías, los países que progresan tienen una base científica muy potente, donde se invierte en ciencia. Invertir en la generación de conocimiento abre las puertas también a la producción, la tecnología y la innovación. Hoy en día Argentina pasó de ser un gran exportador de cereales a un gran exportador de cerebros. Da orgullo ver lo bien recibidos que somos en otros países porque es sabido a nivel mundial que la calidad de la Educación y la Ciencia argentina forma excelentes profesionales. Pero a la vez es tristísimo que esa gran recepción en gran parte se tenga que tomar como “la única escapatoria” porque es tu propio país el que te expulsa. Cuando nosotres decidimos mudarnos a Italia estábamos muy bien en Argentina, pero lo hicimos por la posibilidad de extender nuestros conocimientos, teniendo siempre en claro que queríamos crecer científicamente para después volver a hacer ciencia en y para nuestro país. Si vamos a poder hacerlo ahora no lo vemos tan claro…

Por último, no nos olvidemos que, en gran porcentaje, quienes forman a los profesionales en las universidades y hasta a los chicos y chicas en las escuelas son investigadores. Si esas personas tienen que dejar el país, o buscar una salida laboral en ámbitos no compatibles con la docencia, nuestras universidades se quedan sin docentes. Las nuevas generaciones se quedan sin docentes. Lamentablemente, lo que pasa en Argentina no es un caso aislado, es un panorama de época.

El dulce de leche y el ibuprofeno

-¿Qué es lo que más extrañás de Argentina?

-La familia y las amistades, sin duda, es lo que más pesa de estar lejos. Es como la respuesta más obvia y más fácil. Se extraña la cotidianidad de estar con un conjunto de personas que entienden la misma forma de expresarse, no el mismo idioma, porque yo hablo italiano, ahora hablo inglés, o sea, puedo hablar con la gente, pero nosotros tenemos un pasado en común, entonces podemos hacer chistes de la misma manera. Una nación está constituida no solo por personas que nacieron en el mismo lugar, sino por toda la historia que tienen juntas. Entonces se extraña mucho cuando uno se encuentra con otras personas y se sienta a charlar con un pasado en común, eso que vivimos todos. El 2001 lo pasamos todos nosotros, entonces podemos hacer una reflexión de eso. Después, la comida italiana es buenísima, nosotros comemos muy parecido a los italianos, entonces no se extraña tanto. Igual, el dulce de leche argentino no llega todavía a Padua. Se consigue acá, pero no es dulce de leche, está hecho en Europa, no saben hacer esas cosas, son nuestras. La yerba se consigue por argentinos que exportan, entonces terminamos comprando esas cosas. Cuando te vienen a visitar pedís el Jorgito, la torta que te hace tu vieja, y algo más que hablamos con mucha gente inmigrante que nos encontramos acá, sobre todo argentinos, algo que nos hacemos mandar cada vez que nos visita alguien son medicamentos. Ibuprofeno, paracetamol, son cosas que también se extrañan.